飲食店DXを次のステージへ。Menu Analyticsがデータの収集・データの可視化を自動化し、KPIを設定。

数字を“行動の指針”へ変える仕組みを解説します。

データは事実、事実は誰もが共通して理解できる事

飲食店の売上を上げるためには「感覚」ではなく「データ」に基づいた戦略が欠かせません。

私たちはこれまで、【3分でわかる】メニュー分析の方法と売れるメニュー作りで、

飲食店経営におけるデータ分析の基礎を紹介してきました。

今回はその研究成果をもとに、新システム「Menu Analytics」の開発背景と、

飲食店が抱える“データ活用の壁”について解説します。

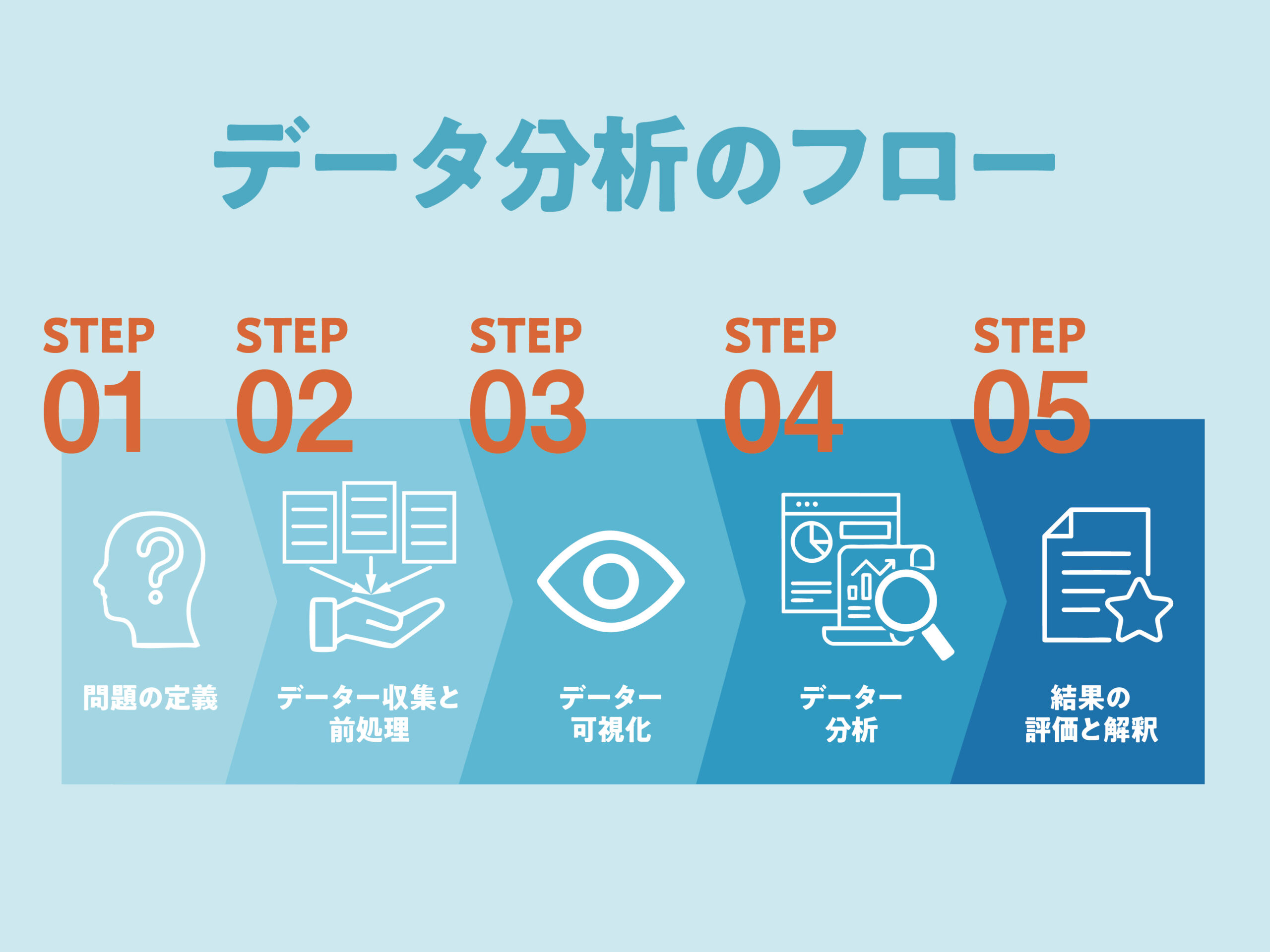

データ分析の基本フロー|飲食店DXの出発点

前回の章でも紹介しましたが、データ分析は次の5つのステップで進みます。

1. 問題の定義:何を明らかにしたいのかを明確にする

2. データ収集と前処理:複数のデータを整理・統合

3. データ可視化:グラフやダッシュボードで全体像を把握

4. データ分析:傾向を読み取り、課題や改善策を発見

5. 結果の評価と解釈:次の戦略に活かすための検証

これを、飲食店におけるデータ分析に当てはめると、

・①:売上UP・利益体質の改善

・④:目標値との客単価差異・オーダー誘導で出数構成比率のコントロール

・⑤:Before /Afterのデータを、KPIに基づいた評価・改善

です。

しかし、多くの店舗が②データ収集と前処理、そして③可視化でつまずいています。

なぜ飲食店のデータ活用は難しいのか?

- POSデータの取得が手間

POSレジからデータを収集する方法は「レジロール」か「CSV抽出」が一般的ですが、どちらも抽出時点の

一時データしか得られず、手作業での取得が必要です。

その結果、日次・週次でのリアルタイム分析が困難になります。 - データクレンジングの壁

飲食店のPOSレジには以下のような分析対象にならないデータが潜まれている事が多くります。

・過去イベント商品の登録が残っている

・単価0円のお冷や過去メニューが混在

・実際に注文しているメニューとPOSレジで設定しているカテゴリーの内容が一致していない

・飲み放題と単品注文が混在している

・原価未入力商品が多数

このような状況では、正確な分析ができず、膨大な時間をクレンジングに費やすことになります。 - レポート作成が属人的

企業や店舗ごとに求める指標が異なり、Excelやスプレッドシートでの手作業で

レポート化する事に多くのリソースが奪われます。

結果的に、「データを活かす前に時間切れ」という状況に陥るのです。

Menu Analyticsが実現する“データ活用の新常識”

私たちはこうした課題を解決するために、デイリーで自動クレンジングされた

データを取得・分析できるシステム「Menu Analytics」を開発しました。

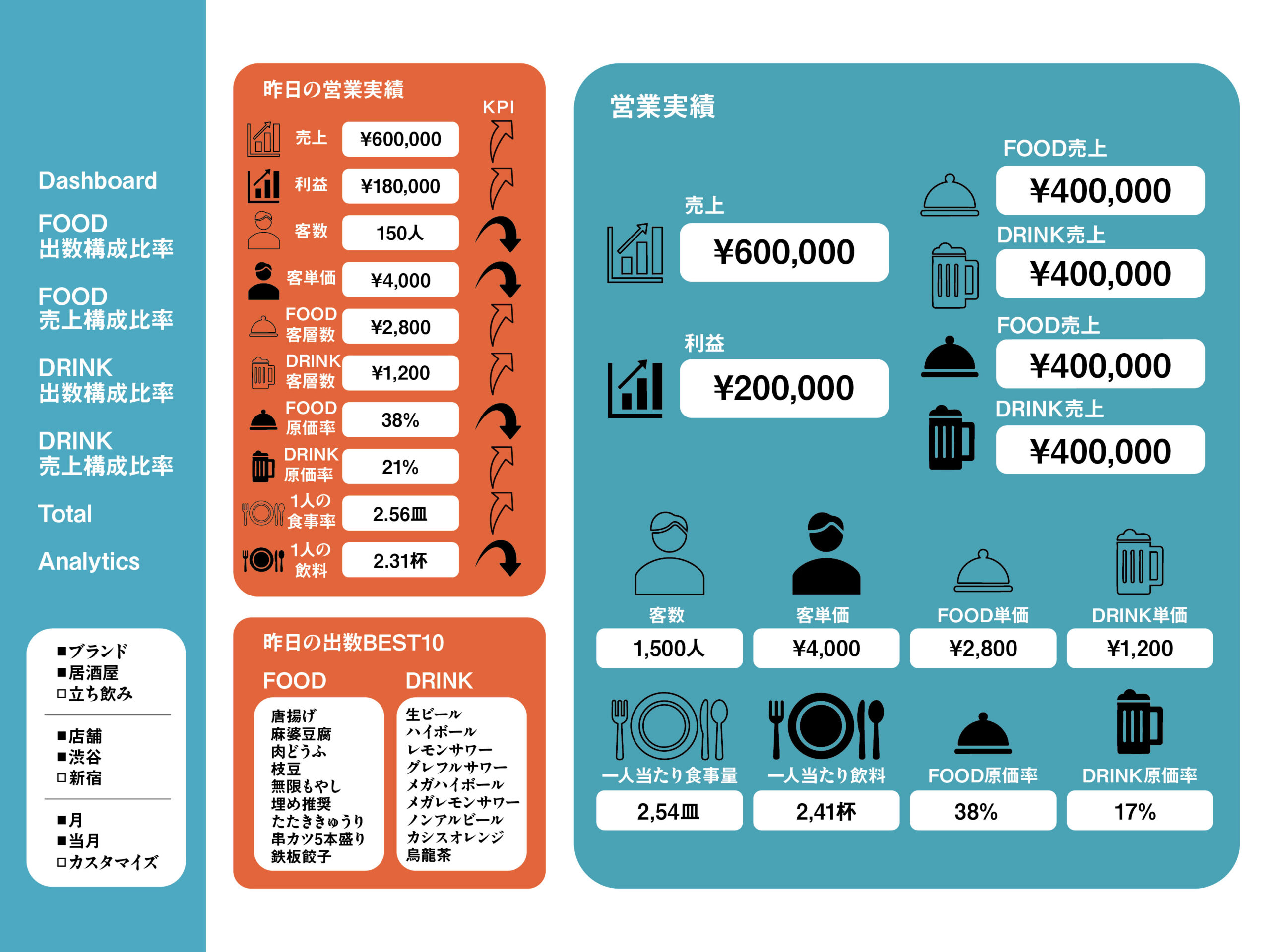

このシステムでは、

・POSレジとお客様が注文されたメニュー情報の不一致を統合

・不要データを自動除外し、分析ができる状態にデータを変換

・BIツールに自動反映し、営業結果をリアルタイムで簡単に見てわかる状態に可視化

といった一連のデータ処理を自動化し

分析者だけでなく、店舗マネージャーや現場スタッフの方も結果の確認を行えるツールとして開発しています。

データが変える“戦略の質”

Menu Analyticsの強みは「データを“行動”に変える設計思想」です。

たとえば、

「今日も売上を上げよう」ではなく、

「昨日の一人当たりドリンク杯数が1.8杯だったので、今日は2杯に上がるように声かけを増やそう」

というように、数字が行動の根拠になるのです。

これまで「売上」が唯一の評価軸だった時代から、

「構成比・利益率・客数」のバランスを見て戦略的にお店への投資判断を行える時代へ。

Menu Analyticsは、そのための“新しい経営コンパス”です。

まとめ|データを“見るだけ”から“使いこなす”時代へ

Menu Analyticsは、これまで誰もが「わかっていてもできなかった」データ分析を、

“当たり前にできる仕組み”として提供します。

数字を見える化し、戦略を立て、行動が変わり、評価が変わり、

その連鎖が外食産業全体を変えていく。

飲食店のDXは、システム導入で終わりではなく、

「数字から目標を立てる事」と「目標に向かって人の行動変化」をつなぐところから始まります。

【第4章】データとロマンで売れるメニューを作る|デザインで魅せるモバイルオーダー戦略へつづく